庖丁研ぎとは

日本のものを大切にする文化が産んだ「庖丁の研ぎ直し」の文化。

砥石を使って一本の庖丁を長く使う文化は、世界に広がり始めています。砥石以外でもシャープナーや研ぎ棒などさまざまな研ぎ方法がありますが、

やはり庖丁の切れ味や耐久性を考慮すると砥石での研ぎ直しが一番です。

砥石とは

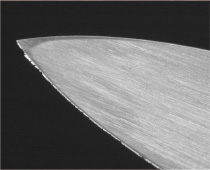

砥石の表面には刃に相当する砥粒が多数突き出しています。その粒を利用して金属の刃物を研ぎます。

砥石には、荒砥・中砥・仕上砥の3種類があり、粒の大きさに違いがあります。大きな刃欠け等、赤錆び、鎬のないものは荒砥で荒削りし、少し切れが悪くなった程度であれば中砥から入り、最後に刃を鋭くするために仕上砥で研ぐなどの使い分けが必要となります。

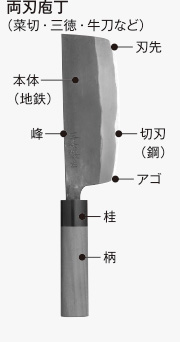

庖丁の種類

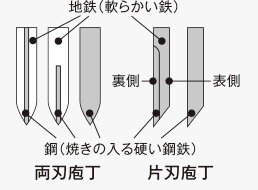

庖丁は大きく分けて両刃包丁と片刃包丁があります。

片刃包丁には、表面・裏面があり、地鉄と鋼を合わせたものです。切れたものが離れやすく、切った断面が美しいのが特徴です。

刺身庖丁、出刃庖丁、薄刃庖丁、などは片刃がほとんどです。両刃庖丁は、片刃のように表・裏がなく、両面が表面で、裏と表がほぼ同一の角度で研いだものです。

まっすぐに切り込み左右同じように切れるのが特徴です。三徳庖丁・菜切庖丁などは両刃です。庖丁は刃の形によって、研ぎ方も異なります。

庖丁について

各部の名称と庖丁の断面

両刃庖丁の研ぎ方

1.砥石の準備

砥石を水に充分浸します。

砥石を安定させるために砥石台やタオルなどを敷き、しっかり固定します。

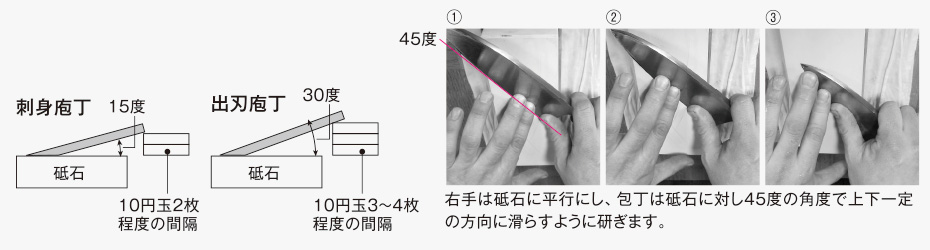

2.表面の研ぎ方

庖丁は刃を左側にして持ち、親指を本体に乗せしっかり固定します。砥石に対して庖丁を45度に置き、親指はできるだけ刃の近くに置きます。左手の人差し指と中指を右手の親指の側に力を入れて添えます。角度を保ちながら10回くらい前後に滑らすように動かし①②③の手順に分けて研ぐようにします。砥石を大きく使い研ぎます。

3.裏面の研ぎ方

片面を研ぎ終わりカエリを確認して次は左手に持ち替え、2の動作と同様に前後に10回くらい往復します。

※地鉄部・鋼の順に研ぎますが地鉄部(本体)と鋼(刃部)を研ぐ時、やや角度を変えます。鋼部は峰を少し持ち上げ先端(切れ刃)を研いで行きます。(中砥・仕上砥の順で行います。)

4.カエリ取り

仕上砥までの研ぎが終わったら、庖丁の本体を少し起こして砥石に刃先を当て、研ぎます。両面同一の動作を行います。

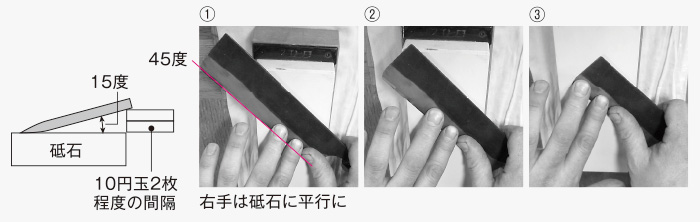

片刃庖丁の研ぎ方

(1は両刃包丁の「2.表面の研ぎ方」と同じ作業です)

2.裏面の研ぎ方

右手で庖丁を持ち砥石に本体部をピタリと置き、平に研ぎます。刃元(アゴ部)を研ぐ場合は写真のように砥石と直角に置き、上下に滑らせます。(柄部が砥石に当たるのを避けるためです。)

3.表面の研ぎ方

角度を保ちながら前後に滑らすように動かし①アゴ・②中央・③先端を順番に研ぎあげます。

4.カエリ取り

中砥・仕上砥までの伽が終わったら、庖丁にカエリが出ます。表と裏を交互に軽く研ぎ、カエリを取って終了です。

使用する砥石の種類

1.荒砥石:#180〜400

2.中砥石:#800〜1500

3.仕上砥石:#3000〜8000